はじめに

近年、建設業界では「BIM(ビム)」という言葉を耳にする機会が増えています。BIMは、設計から施工、維持管理までを支える新しい仕組みであり、建設のあり方を大きく変える力を持っています。本記事では、BIMとは何か、その基本からメリット、課題、将来展望までをわかりやすく解説します。

BIMってなに?まずは基本を知ろう

BIMとは「Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)」の略で、建物を作るときに使う3D(立体)モデルと、その中に含まれるさまざまな情報をまとめて管理する方法です。

たとえば、オフィスビルを建てる場合、設計者・施工者・利用者など多くの人が関わります。BIMを使うことで、全員が同じ3Dモデルを見ながら、ドアの位置や材料の種類といった情報をリアルタイムで確認・共有できるのです。

日本では「3Dの見た目+材料などの情報」が重視される傾向にありますが、海外では「情報の流れそのものの管理」を中心とした考え方が一般的です。つまり、BIMは単なるツールではなく、建築プロジェクト全体の進め方に関わる概念でもあります。

↓ BINM場合は

⇒

⇒

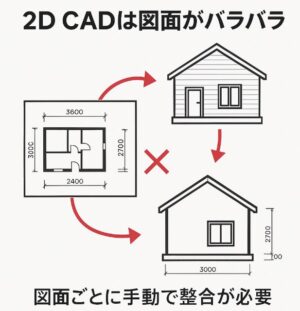

BIMは部材一つ一つに「材質(仕上げ素材の情報)」、マテリアル(材料のデータ、断熱性能等)がすべてはいっています。建物全体の断熱性の計算などもできます。

何より便利なのは変更の際、モデリングでも図面上で構いませんが、1か所修正すれば平面図や断面図、展開図、モデリングまですべて一括で直ります。

建設業界ではありがちな、修正すると「設計図の平面図と展開図では寸法が違う、どっちが正しいの」とか多々ありますよね。

BIMで描いた図面ではそういったことは絶対に起こりません。良いですよね!

BIMを使うとどんな良いことがあるの?

BIMを導入することで、以下のような多くのメリットが得られます:

-

工事前にミスや衝突(干渉)を発見できる

-

設計者・施工者・発注者間の情報共有がスムーズになる

-

材料の無駄やコストの削減につながる

-

工期の短縮とスケジュールの可視化が可能

-

完成イメージを3Dで共有し、合意形成を早められる

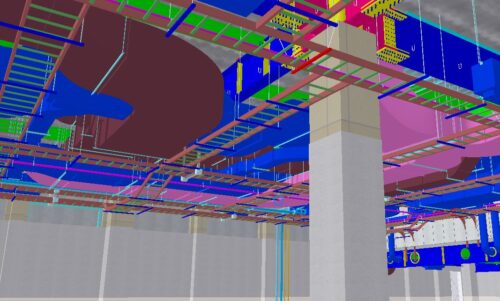

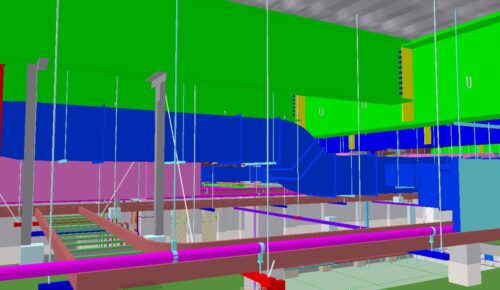

たとえば、電気ケーブルや配管が構造部材とぶつかるといった問題も、BIMなら事前にモデル上で確認・修正が可能です。また、使用後のユーザーも、スイッチの配置や室内の動線などを事前に把握できるため、より使いやすい空間が実現します。

下のパースは鉄骨、電気・機械設備のデータを統合したものです。

すべて可視化され、干渉チェックが簡単に行えます。

2Dでは絶対に無理!

BIMを導入する際の課題

便利なBIMですが、導入には以下のようなハードルがあります:

-

ソフトウェアやハードウェアの初期費用が高い

-

操作習得に時間がかかる

-

既存の業務フローを見直す必要がある

-

ソフト間の互換性の問題

-

情報漏洩などセキュリティ対策も必要

特に中小企業では人手や予算の制限があり、導入が難しいこともあります。また、BIMを動かすには高性能なPC環境も求められるため、機材の整備も課題となります。

主なBIMソフトの種類と特徴

あなたの専門分野は何ですか?

国内でよく使われているBIMソフトウェアの例は以下の通りです:

-

Revit(レビット):建築・構造・設備など多機能に対応

-

Archicad(アーキキャド):デザイン性に優れ、建築家に人気

-

GLOOBE(グローブ):日本の法規に強く、使いやすい国産ソフト

-

Vectorworks(ベクターワークス):2Dと3Dを併用しやすい

-

Rebro(レブロ):設備設計に特化し、精度が高い

用途に応じて最適なソフトを選ぶことが成功のカギです。

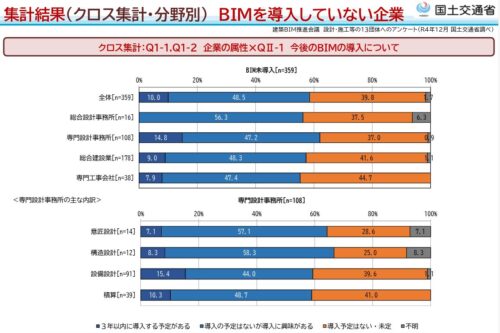

日本でのBIMの普及状況と今後

大手ゼネコンや設計事務所ではすでにBIMが導入されており、都市部を中心に普及が進んでいます。ただし、中小企業ではコストや人材面のハードルにより、導入が進んでいないのが現状です。

そこで、国土交通省は「建築BIM加速化事業」をはじめとした補助金制度を設け、BIMの導入支援を行っています。今後は公共事業においてもBIMが標準化され、学校・病院・庁舎などへの応用も期待されています。

建築BIM推進会議設計・施工等の13団体へのアンケート(R4年12月国土交通省調べ)

ちょっと古い資料ですが導入状況の資料です。

下のサイトはBIMの活用状況を調査した国交省の資料です。参考にして下さい。

建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査<概要>(令和6年度)

BIMと連携する最新テクノロジー

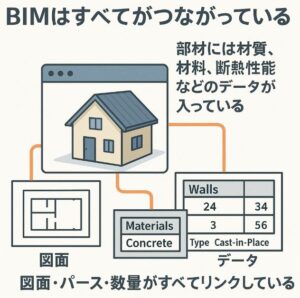

BIMは他の先端技術と組み合わせることで、さらに大きな効果を発揮します。

-

AI(人工知能):設計自動化、エラー検出、最適化提案

-

VR/AR(仮想・拡張現実):仮想空間で設計確認や施工支援

-

クラウド:どこからでもアクセスでき、共同作業がスムーズに

特にVR体験は楽しいし、まだできていない建物の中を歩けるので、既に竣工してしまった感覚になります。お施主さんもイメージ共有されて、竣工してから「イメージと違う直して!」なんてことはなくなります。

これらを活用することで、施工の効率化だけでなく、維持管理や防災の分野でも新たな価値が生まれます。

BIMを学ぶための方法

BIMを学ぶには、以下のような方法があります:

-

初心者向けの書籍で基礎を学ぶ

-

メーカー主催のセミナーやオンライン講座に参加する

- YouTubeの動画講座、Google検索を活用する

※YouTube講座紹介:Archicad Magic ONLINE– Vol.1 第1回 →Vol2.3もあります

私はほぼ、YouTubeとGoogle検索のみの独学で学びました。

会社ですでに習得している方がいれば教えてもらうのが1番です

近年では無料の学習教材も増えており、独学で始める人も多くなっています。また、大学や専門学校でもBIMを取り扱う授業が増えており、実務と結びついた教育環境が整いつつあります。

まとめ:BIMは建設業の未来を変える技術

BIMは、建物の「設計・施工・維持管理」に関わるあらゆる情報を一元化し、関係者全員で共有・活用できる強力なツールです。導入には課題もありますが、そのメリットは非常に大きく、今後の建設業を支える中核技術になると期待されています。

BIMを理解し、実践できる人材がこれからますます求められる中で、一歩踏み出すことが未来のチャンスにつながるでしょう。