建設業界は現在、急速なデジタル化の流れの中で変革を求められています。その中でも注目すべき技術が「測量ドローン」と「CIM BIM連携」です。これらの技術は、測量・設計・施工・維持管理までのプロセスを飛躍的に効率化し、精度と安全性を高めるツールとして注目を集めています。この記事では、測量用ドローンの導入に必要な資格や登録制度、飛行規制のポイント、そしてCIM・BIMとの連携による実務活用の流れを、最新事例とともにご紹介します。

測量ドローンを活用するために必要な資格と導入の注意点

業務用の測量ドローンを飛行させるには、国家資格「無人航空機操縦士」の取得が必要です。飛行リスクの高い場所では一等資格、管理された区域内では二等資格が求められます。また、JUIDAやDPAなどの民間資格も、操縦技能や安全管理能力を証明する手段として企業や行政に採用されています。

測量用途では、高精度の飛行経路制御や安定した機体操作が必要となるため、座学だけでなく実技講習の充実したスクール選びが重要です。資格の取得と並行して、運用マニュアルの整備や事故発生時の対応マニュアルを策定しておくことで、現場導入後のトラブルを最小限に抑えることができます。

測量ドローンの機種登録とリモートID対応

すべての100g以上の測量ドローンは、国土交通省への機種登録が義務付けられています。未登録機体の飛行には厳しい罰則が科されるため、使用機体の登録手続きは運用開始前に必ず完了させておく必要があります。

加えて、リモートIDの搭載も必須化され、飛行中のドローンが識別信号を発信することで、周囲の第三者や監督機関による追跡・確認が可能になっています。これにより、事故発生時の責任所在や違法飛行の摘発が迅速化され、社会的信頼性の高い運用が実現します。

航空法に基づく飛行制限とDIPSによる許可申請

都市部や空港周辺、高高度エリアなどは、原則として無人航空機の飛行が禁止されており、測量ドローンであっても例外ではありません。該当空域での飛行には、国土交通省への事前許可申請が必要です。

申請はオンラインシステム「DIPS 2.0」から行い、操縦者の資格情報、飛行予定地、飛行内容、使用機体の情報、安全管理体制などを記載した詳細な計画書を提出します。測量業務では事前に測点の配置や上空障害物の有無も把握しておくと、審査がスムーズに進むことがあります。

測量ドローンデータをCIM・BIMに統合する方法

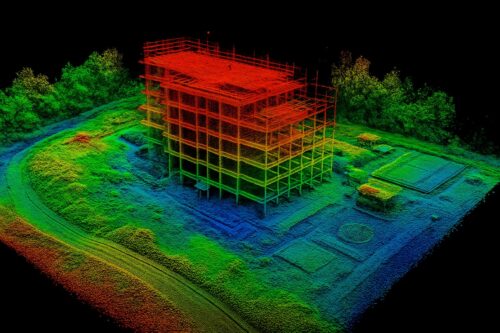

測量ドローンで撮影した空撮写真やレーザースキャナによる点群データは、CIM(Construction Information Modeling)やBIM(Building Information Modeling)に統合することで、精度の高い3Dモデルとして活用されます。

オルソ画像や地形点群は、ArchicadやRevit、Civil3DなどのBIMソフトで地形モデルや構造物の基礎情報として利用されます。これにより、初期段階での敷地検討、土量計算、施工計画の立案などが効率的に行えるようになり、作業の手戻りやミスの削減にもつながります。

CIM BIM連携による建設現場での活用事例

例えば、大規模造成工事では、測量ドローンで取得した起工地盤の点群と、造成後の設計地盤をCIM上で重ね合わせ、掘削量や盛土量の精度管理を行う事例が増えています。道路やトンネル工事では、取得した点群を用いて縦断図・断面図を自動生成し、構造物の出来形管理にも利用されています。

また、橋梁点検や法面管理では、高所作業車を使わずにドローンで対象物をスキャンし、取得したデータをBIMモデルに反映させることで、3Dでの損傷検出や維持管理履歴の蓄積が可能になります。ドローン×CIM BIMは、今や建設業界全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える中核技術といえるでしょう。

今後の展望と導入のステップ

測量ドローンとCIM BIM連携の発展は、今後さらに進むと考えられています。AIによる自動地形認識や、点群からの自動3Dモデル生成、クラウドによる共有管理など、運用の利便性と効率性が高まっていくでしょう。

導入に向けたステップは以下の通りです:

-

測量用ドローンと対応するBIM・CIMソフトの選定

-

操縦資格・技能証明の取得と講習受講

-

機種登録とリモートIDの搭載確認

-

飛行エリアの法規確認と許可申請

-

点群・画像データの取得とソフトへの統合ワークフロー構築

これからの建設業界において、測量ドローンとCIM BIMの連携は、現場の見える化と施工管理の高度化を実現する鍵です。先進的な現場づくりを目指す企業にとって、いまこそ導入を検討すべきタイミングといえるでしょう。